電装!

それは・・・ある事件がきっかけであった。

2000年5月・・・

いつものメンバーで九州へツーリングに出かけたとき、やけに3番気筒がかぶるので、

カウルを外し、プラグを掃除した後、プラグを装着しているときに起こった。

あっ!なんじゃコリャ!

その手に握っているものは・・・

なんとプラグケーブルが取れているではないか・・・

これはいかん!

さらに燃費激悪(6km/Litre)で高速道路上でガス欠・・・・

おおおおおお!!!

↓こ・・これは(T_T)

ツーリングより帰着後、直すついでにイグニッション・コイルの抵抗値を調べたところ、規定値以下との結果が・・・

これはいかん!

ノーマル交換でも良いけど・・マニィなF田としては

どうせやるなら高性能コイルを試してみたい!

ということで準備しました以下の品

ダイナコイル(青色 0.7Ω/11.5kΩ、ダブルアウト)x 2個

テイラープラグコード(ブルー/90°) x 4本

ダイナコイル/プラグケーブル接続金具 x 4個

スペーサー(DIYショップで購入) x 4個

ハーネス/コイル端子接続用ケーブル(自作) x 4本

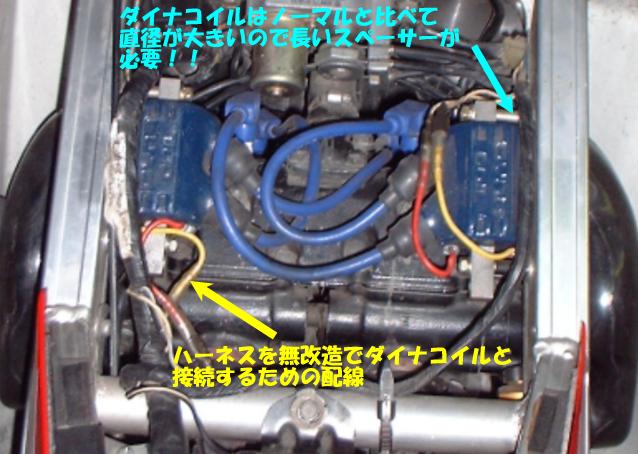

装着状態

以下の写真のようにノーマルコイルの取り付け位置にすっぽりと収まってしまいました。

(メインハーネスの取り回しがちょっとだけ苦しい・・・)

コイルの取り付け穴もぴったりあいます。

取り付け上の注意点は2点あり、

1.ダイナコイルはノーマルと比べコイル自体が大きくなるので、取付け用のスペーサーを

より長いものに交換する必要がある事。

2.スペーサーの片方が一次配線に近いので、ショートを防ぐ必要がある。

という事と思います。

蛇足ですが、ノーマルコイルではそれぞれのプラグケーブルがどのプラグに差し込むかを

指定されていますが、配線図を確認したところ、1次側コイルに点火パルスを送る線(青/白)は

一本しかなく、全気筒を同時に点火していることがわかりました。

つまり、どの気筒にどのプラグキャップを差し込んでも同じなんですねー。(笑)

でもF田は一応ノーマルに準拠した配線にしている(爆)

装着結果

同時にキャブレターのO/H、油面調整も行ったため、装着してからのプラグかぶりは皆無。

絶好調です。

身近なとこにいる500ガンマ2型がエンジンのオーバーホールをするときにコイルを測定すると

しっかりとサービスマニュアルの規定値外の数値を示してました。

最後まで生産されていた400ガンマ2型でも製造後13〜4年は経過しているはずだから

SQ4ガンマはコイルが劣化しているマシンが多いのではないでしょうかねー。

ちなみに・・ノーマルのイグニッションコイル(2000年4月にはパーツでました。)に交換すると

ダイナコイルの半額で済みます。

どちらがいい(寿命/性能)のかは・・・今後明らかになっていくことでしょう。

でも・・・やっぱり・・・ダイナのほうが、火が強いような・・気がする!と思いたひ・・・

蛇足

TIサーキットでパワーチェックしたときに、ノロジーホットワイヤー装着車並(以上かも・今迄で最悪との話)に電波を出している事が判明。

コンピューターが何度も気絶し、コンピューターの前にパワーチェックの鉄看板をかざして電波を遮蔽してやっと計測できた。

いいことなのか、悪い事なのか・・・う〜ん?(体には悪そう・・・・・)